日々につなぐ天然の漆

ものづくりへの

「私たちの想い」

株式会社高山清は大正2年に仏壇の塗師屋から始まりました。

もともと広島は金仏壇の一大生産地で、伝統の技術を受け継ぎ職人たちが情熱をかけてその技を発揮していました。

また、広島仏壇は、1978(昭和53)年、熊野筆に続き、県内で2番目に伝統工芸品に指定されています。

多くの方々のご縁をいただき、仏壇の製造や寺院用具製作にたずさわる中、2013年4月に創業100年を迎える事ができました。

プラスチック製品・化学塗料製品の普及や生活様式の変化にともなって、たくさんの漆器が出番をなくしました。

天然が生み出す機能性は、人間が作るものにはない特徴があります。

自然と暮らす中で生まれた漆塗りは、歴史が古く多くの人に愛されてきた実績があり、

修理をすると一つのものを永年使う事ができ、次の世代に引き継ぐ事もできます。

高山清四代目 高山 尚也

京都の漆塗の伝統の技を学び、塗師の技にさらに磨きをかけ、蝋色の技法を取り入れ独自性の強い作品を生み出しています。

創業者高山清の伝統技術に対する技と心を受け継ぎ、数々の賞を受賞しています。

日常で利用できる漆器は、天然素材のみを使い、洗練された漆塗りの質感を表現しています。

受賞歴

| 2019年 | 第62回日本伝統工芸中国支部展 入選 |

|---|---|

| 2019年 | 二〇一九 播磨・工芸ビエンナーレ 入選 |

| 2019年 | 第16回ひろしまグッドデザイン 奨励賞 |

| 2020年 | 第37回日本伝統漆芸展 入選 |

| 2020年 | 第45回全日本伝統的工芸品公募展 日本商工会議所会頭賞 |

| 2020年 | 第63回日本伝統工芸中国支部展 広島県知事賞 |

| 2021年 | 第38回日本伝統漆芸展 朝日新聞社賞 |

| 2021年 | 第64回日本伝統工芸中国支部展 山陽新聞社賞 |

漆器の制作

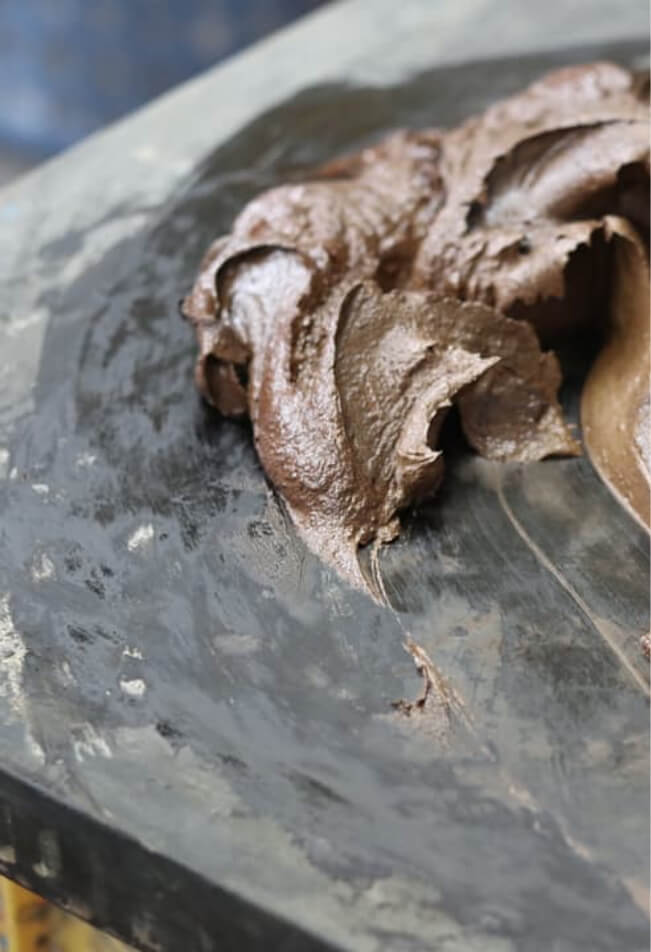

塗りの工程は、

【木地固め・布張り・布目摺り・地付け(2回~3回)・

錆付け(2回~3回)・下塗り・中塗り・上塗り】と

研ぎの工程を入れると17工程になります。

どの工程にも意味があります。

-

木地固め

木に漆を吸い込む事で、木地を強くします。

-

布張り

木の弱点である淵や底に張り、割れにくくします。

-

布目摺り

布の段差をけしていきます。

-

下地

地の工程で塗り物を強さ・綺麗な塗り面の土台をつくります。

塗りを3回塗り研ぐ事で、

形を整え表面を強くしフックリとした表情が出ます。

漆を塗る段階では、湿度が高いとチジミ・ヤケという失敗も出てきます。

乾燥を終えた漆は強いのですが乾燥させるまでが、難しく湿度・温度調整をしないといけません。

下地においては風をあてることもあります。工程を行った後も確り乾燥させて、次の工程に移るので制作にも時間がかります。

漆塗りは、作ると言うよりは、まさに育てると言う感覚です

廣島漆芸

高山尚也Naoya Takayama

日本の伝統文化を

日々の

ライフスタイルに

毎日、使うものだから丁寧に。

暮らしの中で漆の器を使う。

新しいテーマを掲げ、アートな要素を取り入れた高山尚也の漆器。

使いやすい器の数々は手に馴染み、日々の暮らしに溶け込みます。

しっとりとした漆の質感は人肌に近く、世代を問わず、永くお使い頂けます。

漆で自由な造形乾漆

漆器の多くは木地(きじ)と呼ばれるものに塗りを重ねていきます。

木地に使われるのは、トチ、ミズメ、ケヤキなどです。

乾漆は、これらの木地を使わず、石膏・発砲スチロール等で型を作り、その上に漆下地を固めたのちに布・和紙を漆糊で貼り重ねて型を抜き素地とします。

陶器のように手ひねりで自然な形を製作したり、ろくろのような器具を使い、綺麗に整形するなどで土台を作ります。

乾漆の技法を使うことで、より自由度の高い作品を制作することが出来ます。

木地の上に塗り重ねるよりも製作する時間も長くかかる乾漆の漆器は、手作り感も強く、まさに一点物。色・柄のバリエーションも取り揃えております。

naoya takayama

廣島漆芸高山尚也

日々につなぐ天然の漆

高山尚也の広島漆器は

お椀、酒器など日常に取り入れやすいものが揃っております。

廣島漆芸 高山尚也

廣島漆芸 一覧

伝統的工芸品

廣島仏壇

多様化する現代の

生活スタイルにも合わせた

新しいお仏壇作り

創業者である高山 清の漆塗り・純金箔押しの

伝統技術と精神を次世代に残したいという思いの中で、

拝む人の目が自然に御本尊に向くように、

また、マンションや洋間にも似合う工夫を凝らした

シンプルなデザインにも取り組んでいます。

伝産17号三方軸開御堂造

1978年、廣島仏壇は経済産業大臣により日本の伝統工芸品として、県内で2番目に伝統的工芸品に指定されました。

地域の歴史・風土に育まれ、熟練した技術を誇る職人たちに受け継がれてきた伝統的工芸品。

天然の材料を使い、100年以上の昔から変わらぬ技法で作られてきた伝統的工芸品は、その使いやすさ、美しさ、手作り特有のあたたかさで人々に愛されてきました。

伝統的工芸品受賞仏壇

一尺九寸軸開御堂造 若葉

仏壇の彫刻やまき絵の特徴を活かす一方で、祭壇部分などに、漆塗り技法であるあずき色の乾漆を使用し明るい雰囲気を演出。

第十三回全国伝統的工芸品仏壇仏具展にて、中小企業庁長官賞を受賞いたしました。

厨子型蠟色モダン 13号

第二十四回全国伝統的工芸品仏壇仏具展・新デザイン部門にて中国経済産業局長賞を受賞しました。

廣島仏壇を

オーダーメイドで

株式会社 高山清では個人の住宅用のお仏壇もオーダーメイドで施工を行っております。

また、マンション用の小型仏壇や、リビングやダイニングなどにもさり気なく飾れるモダンな仏壇を揃えております。

一人一人のお客様に向け、ご要望をヒアリングし、仏事の習慣や宗派による違いなども詳しくご説明いたします。

仏事コーディネーターがお客様のご相談、ご質問に応対させていただきます。

寺院・神社の方へ

院用具の装飾、荘厳・寺院用仏具の製作を行っています。

往来形式の様式からモダン様式まで、様々なご要望にお応えいたします。

企画・製作を始め、御本尊や寺院用具の修復等も手がけております。

新たな、寺院用具の製作も

お気軽にお問い合わせください。

伝統工芸の手作り体験

伝統工芸のお子様向けの体験教室を開催しております。

体験の内容は、「匂い袋づくり体験」「お香づくり体験」「金箔鉛筆づくり体験」の3種類からお選びいただけます。

匂い袋づくり

自分好みの香りをブレンドして世界にひとつのオリジナルの匂い袋をお作りいただき、持ち帰った後は鞄や箪笥にしのばせてやさしい香りをお楽しみください。

お香づくり

香水系と言われるラベンダー・ローズ・桜・ゆずなどの香りを楽しみながらお香を作っていただくことができます。

黄金鉛筆づくり

広島仏壇の純金箔押しの体験です。

※金箔押したエンピツは接着剤が乾くのに約3日程度かかります。

店舗紹介

本店

株式会社 高山清

住所

広島県広島市中区堀川町2-17

営業時間

午前10時~午後5時(お盆・正月は休み)

電話番号

082-241-5058

そごう広島本館7階

仏具売り場

住所

広島市中区基町6-27 そごう本館7階フロア

取扱品目

家具調仏壇、仏具・念珠・神具・線香・お香・ローソク

電話番号

082-512-7682

お問い合わせ

寺院用具・仏具の制作・修復から、ご自宅のお仏壇のオーダーメイドまで承っております。

それぞれの様式に合わせ、企画・デザイン・製作を行い、様々なご要望にお答えいたします。